Horacio Domingo Maggio lleva 396 días detenido en el corazón mismo del infierno. Un infierno que incluso él, cristiano, como se define, sabe que no tiene equivalencias con el que describe su religión. “La terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes”, dice la Biblia sobre el averno. En la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) no hay juicio. Todos son culpables y para la dictadura sólo hay enemigos, a menos que demuestren lo contrario. Lo dejó en claro el General Ibérico Manuel Saint-Jean, gobernador de facto de Buenos Aires, en mayo de 1977: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Cuando Saint-Jean dijo esto, Horacio, el “Nariz”, para sus amigos, llevaba tres meses secuestrado.

De la Esma, Horacio piensa en escapar. En su cucheta, en esa habitación mugrienta en la que, por las noches, él y sus compañeros sienten ratas caminar sobre sus cuerpos lastimados, lee. Guarda un libro del periodista francés Gilles Perrault. La orquesta roja, publicado en 1967, cuenta la historia de una red de espionaje que se formó durante la Segunda Guerra Mundial para combatir al nazismo. En una de sus páginas, un informe policial destaca que el líder de una organización “al parecer tenía la lista completa de todas las casas con doble salida en París”.

El 17 de marzo de 1978, el capitán Jorge Acosta, alias “el Tigre”, le permite una distracción a Horacio, que se había ganado su confianza. Sale de la Esma acompañado por un militar joven, de bajo rango, con la misión de comprar lapiceras y papel para reabastecer “la Pecera”, un sector de oficinas en el que los secuestrados son obligados a producir informes de interés para los militares. Horacio desciende del auto y recuerda, inmediatamente, la lectura que lo acompañó durante su cautiverio. Identifica un negocio con dos puertas e ingresa. Se esfuma por la de atrás, mientras su custodio está en la de adelante. Enterado de la noticia y enfurecido, Acosta revisa la cama del flamante prófugo. Allí, encuentra el ejemplar del libro que había inspirado al “Nariz”.

Horacio huye. Recuerda su Santa Fe natal, las charlas de política en el colegio Nacional, a sus compañeros de trabajo eligiéndolo delegado del Banco Provincia, su militancia en el peronismo. A su vieja. A Norma, su compañera. A Juan Facundo y María, sus hijos.

El 12 de abril de 1978, Horacio escribe. Lo hace sin parar. Cuenta que fue secuestrado. Que lo torturaron durante 15 días. Que tuvo un paro cardíaco y que un médico lo reanimó para que puedan seguir con “la picana, la máquina y el submarino”. Que escuchó en boca de los uniformados que la manera en la que se deshacían de los cuerpos era juntando 6 ó 7 cadáveres en un auto para acribillarlos y luego incendiarlos. Que estaban tirando personas al mar. Identifica a algunos de los secuestrados con los que estuvo en la Esma. Entre ellas, las monjas francesas Alice Domon y Leonié Duquet y la joven Dagmar Hagelin. También a varios de los represores. Envía cartas a las embajadas de Francia y Estados Unidos; a la ONU; a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; a Amnesty Internacional; a sindicatos, periodistas, empresarios y a la Junta Militar. También a dos agencias de noticias extranjeras: la Agence France-Presse (AFP) y la Associated Press (AP). Brinda su testimonio también ante el periodista Richard Boudreaux.

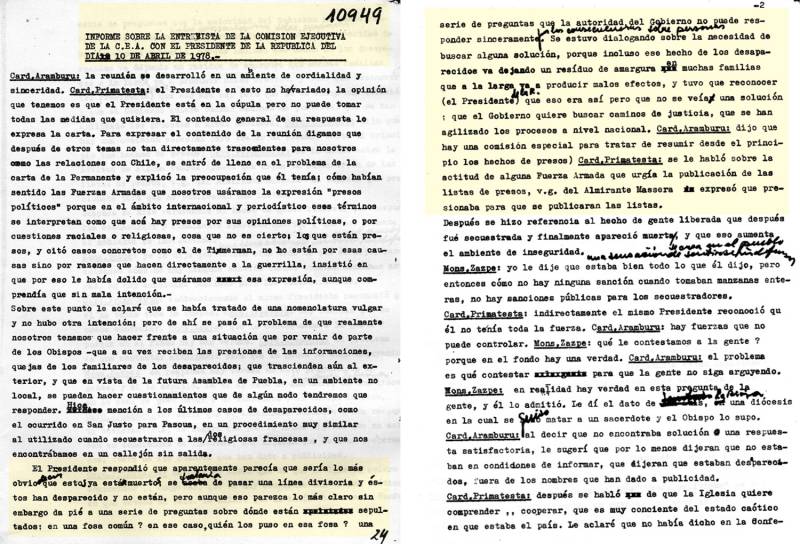

Horacio dice que denuncia por su “obligación moral de cristiano”, y hace llegar su texto a las máximas autoridades de la Iglesia Católica en la Argentina: Juan Carlos Aramburu, Raúl Francisco Primatesta y Vicente Zazpe. Cinco meses antes de su secuestro, los tres habían elaborado un documento en el que reflejaban su acompañamiento a la dictadura “con comprensión, a su tiempo con adhesión y aceptación”. Agregaban que “a pesar de los notables esfuerzos del Gobierno en pro del país, pareciera que hubiera una falta de autoridad”. La cúpula eclesiástica se veía ante una disyuntiva: “Un silencio comprometedor de nuestras conciencias que, sin embargo, tampoco le serviría al proceso”, o “un enfrentamiento que sinceramente no deseamos”. Dos días antes de que Horacio comenzara a redactar su denuncia, los tres se habían reunido con la Junta Militar, que les confirmó, cara a cara, que los desaparecidos habían sido asesinados. Tenían la versión del verdugo. El “Nariz” les escupió la de las víctimas. Decidieron guardar silencio.

El Mundial 78 comienza mientras la Junta Militar está abocada a contrarrestar las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Juan Facundo Maggio tiene seis años. Sube a un auto en Caseros. Ve camiones y colectivos repletos de banderas argentinas. En un momento, el auto detiene su marcha. Se abre la puerta y lo ve: después de más de un año, su papá, Horacio, se reencuentra con ellos. En las semanas posteriores, mientras la Argentina avanza en la Copa del Mundo, intenta retomar su vida familiar: pese a ser uno de los objetivos más urgentes de la patota de la Esma, cada tarde busca a Facundo en la escuela.

La selección se queda con la copa y el título le da oxígeno a la Junta Militar. A escasas cuadras del estadio de River Plate, epicentro de la gloria futbolera, el infierno seguía funcionando. En la clandestinidad, sabiendo que su vida pendía de un hilo, Horacio celebró el campeonato con sus hijos. María recordó aquellos festejos durante su testimonio en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo en aquel centro clandestino. “Ese es uno de los recuerdos que tengo —dijo durante su testimonio en el juicio oral por la Megacausa Esma—, de haber estado con mi papá en el festejo del Mundial, de haber estado con él, porque él estaba seguro de que ese día no lo iban a ir a buscar”, contó ante el tribunal la joven. No fue quietud la clandestinidad de Horacio. Por aquellos días, también juntaba cospeles y, desde teléfonos públicos, llamaba a la Esma. “Va a haber un Nüremberg para todos ustedes, asesinos”, les gritaba.

Lo mataron el 4 de octubre de 1978. “El Tigre Acosta nos llamó y nos hizo pasar a todos, uno por uno, frente al cuerpo de Horacio”, contó Alicia Milia, sobreviviente de la Esma. Las cartas del “Nariz” sirvieron como prueba en aquel juicio y en los que siguieron. Además de su testimonio, en ellas había también mapas del mayor centro clandestino de detención que existió en el país. Horacio pudo ocultarse, pero eligió denunciar lo que pasaba. Lo hizo cuando, como canta León Gieco, “se callaron las iglesias y el fútbol se lo comió todo”.