Omar Eduardo Torres llegó a la cancha de River desde una de las usinas del horror: la guarnición de Campo de Mayo, sede de, al menos, cuatro centros clandestinos de detención. Se vistió con un pantalón negro, un buzo amarillo y se plantó en uno de los accesos al Monumental. Como él, otros cientos de hombres con el mismo uniforme caminaban por dentro y fuera del estadio. “Esos eran de Gendarmería”, dice Torres cuarenta años después. Él mismo perteneció a la fuerza hasta 1983 y al año siguiente se presentó ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para denunciar los crímenes que había presenciado en Tucumán y en el centro clandestino El Olimpo en el barrio porteño de Floresta.

En el Nunca Más, el informe que publicó la Conadep, figura un fragmento de la denuncia de Torres, en la que decía que había prestado servicio como seguridad en River durante la Copa del Mundo 78 y que, una vez terminado el Mundial, fue enviado al centro clandestino que iba a inaugurarse en el predio ubicado entre las calles Lacarra y Ramón Falcón: el Olimpo, un lugar que distaba mucho de ser el hogar de los dioses.

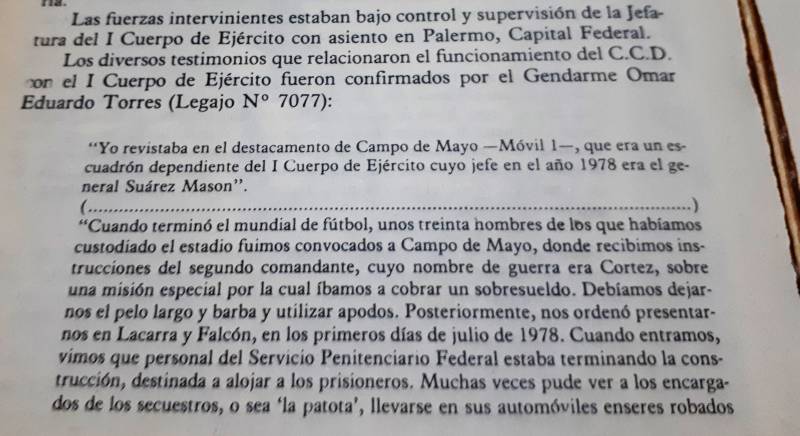

Fragmento de la declaración de Torres en el informe Nunca Más.

Fragmento de la declaración de Torres en el informe Nunca Más.

Durante estos años, Torres declaró en los juicios de lesa humanidad y señaló la existencia de fosas clandestinas en Tucumán, convirtiéndose en uno de los pocos uniformados dispuestos a prestar colaboración e información sobre las víctimas y también sobre sus jefes y camaradas, los perpetradores.

Los días del Mundial

Vive en Salta y, desde allá, acepta una comunicación telefónica para hablar de los días del Mundial y confirmar que la dictadura había extendido capilarmente su control durante los días en los que el fútbol era la principal preocupación nacional.

Nacido en 1953 en la provincia de Buenos Aires, llevaba tres años en la Gendarmería cuando le informaron que su próximo destino sería el Monumental para trabajar en la seguridad del estadio principal del Mundial ’78. Según relata, los 800 hombres que integraban el Destacamento Móvil 1 de Gendarmería con base en Campo de Mayo fueron destinados a la cancha de River Plate y a la de Vélez Sarsfield. Llegaron alrededor de dos meses antes de la ceremonia inaugural del 1 de junio de 1978 para ocuparse de la seguridad del estadio en el que el dictador Jorge Rafael Videla debía dar la bienvenida a la que la dictadura iba a definir como la “Copa de la Paz”.

A Torres siempre le tocó estar en Núñez, vistiendo un buzo amarillo y un pantalón negro. “Les daban un traje negro a los jefes de sector, que eran mayoritariamente suboficiales. Hacían de acomodadores, pero eran de seguridad”, relata. Según Torres, los jefes los habilitaron a tener el pelo más largo, bigote o barba mientras estaban en el Monumental para ir perdiendo el look militar.

Durante esos días, no hubo órdenes precisas. Había que hacer lo que generalmente se hace en esos casos: cuidar el lugar y ver que no salieran con bultos de la cancha. Mirar y revisar. “Nos seleccionan para cada lugar dependiendo de la personalidad de cada uno. Yo me hacía el gil y obedecía”.

Jugadores entran a la cancha en el Monumental. (AR_AGN_DDF)

Jugadores entran a la cancha en el Monumental. (AR_AGN_DDF)

Alternó su posición en la entrada y en el anillo de River. Pudo ver dos partidos desde la cancha: el del 10 de junio de 1978 en el que la selección argentina fue derrotada por Italia y el del 25 de junio de 1978 en el que Argentina ganó su primera Copa del Mundo. “Tenía que estar en el anillo, pero como estaba la Policía Federal (PFA) y los agentes nos conocían, nos dejaron pasar. Como yo había un montón”, cuenta.

El Mundial terminó. Los argentinos salieron a las calles a festejar la hazaña deportiva. Hubo alegría, cantos, papelitos y banderas. Sin embargo, la maquinaria de tortura y muerte no se detuvo en ningún momento.

Un lugar sin dioses

El Destacamento Móvil I de Gendarmería al que pertenecía Torres dependía del I Cuerpo de Ejército, a cargo de Carlos Guillermo Suárez Mason, pero tenía sede en Campo de Mayo, que era parte del IV Cuerpo de Ejército. Cuando terminó la Copa, Torres y unos 30 hombres fueron convocados a Campo de Mayo. Fue Guillermo Cardozo –alias Cortez– quien les dijo que tendrían una misión especial por la que iban a cobrar un sobresueldo. Tenían que dejarse crecer el pelo y usar apodos. La misión debía cumplirse en el barrio de Floresta, más precisamente en un predio ubicado en Lacarra y Ramón Falcón. “Nos dijeron que teníamos que ir a un lugar, pero no dijeron a cuál. Yo me imaginaba –dice–. Ya había estado en Tucumán. Ahí incineraban los cuerpos dentro de la compañía de arsenales”.

A Tucumán había llegado por primera vez entre marzo y abril de 1976 –según consta en su presentación ante la Conadep. Volvió en dos oportunidades más– de acuerdo con su testimonio. En el ínterin, prestó funciones en Campo de Mayo. Allí custodió secuestrados en el Hospital Militar y entró al Campito, uno de los centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición militar.

Entre 1978 y 1979, el Olimpo funcionó como centro clandestino en el barrio de Floresta.

Entre 1978 y 1979, el Olimpo funcionó como centro clandestino en el barrio de Floresta.

Cardozo, el jefe de Torres, confirmó años más tarde ante los jueces lo que el exgendarme había relatado. Habían estado abocados a la seguridad del estadio de River y una vez finalizado fue el coronel Roberto Roualdes quien le encomendó la seguridad del Olimpo.

En julio de 1978, Torres ya estaba prestando tareas en Floresta. Cuando los gendarmes llegaron, todas las remodelaciones en el predio que dependía de la Policía Federal ya estaban hechas: lugares para alojar detenidos y salas de tortura, entre otras refacciones. Sólo restó esperar que llegaran los prisioneros desde “El Banco” y la patota que tuvo como emblema a Julio Simón, más tristemente célebre como el “Turco Julián”. Durante los años ’90, Simón solía frecuentar programas de televisión jactándose de sus crímenes, pero por una causa que llevó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) su caso sirvió para declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y reabrir las causas por delitos de lesa humanidad en 2001.

Torres fue testigo de los crímenes en el Olimpo, que funcionó hasta fines de enero de 1979. Terminada su tarea allí, pidió ser trasladado. Se fue a las provincias. Dice que quería estar lo más lejos posible. Dejó la Gendarmería con la llegada de la democracia. Para 1984, vivía en Capital y trabajaba como empleado. Se presentó ante la Conadep para presentar una denuncia, le preguntaron si quería hacerlo con nombre y apellido, pidió un día para pensar. “Que sea lo que sea”, se dijo y habló.

“Yo no cometí ningún delito – insiste el exgendarme que pasó por al menos cuatro centros clandestinos. El único delito que cometí es que, al ver tantas atrocidades no pude contarlas en ese momento. Hasta el día que me muera voy a seguir teniendo esto en la cabeza”.